ビンの口に息を吹きかけると,中の空気が振動して「ボーーー」と大きな音が出ることがあります。 たぶん人生で1回はやったことありますよね??

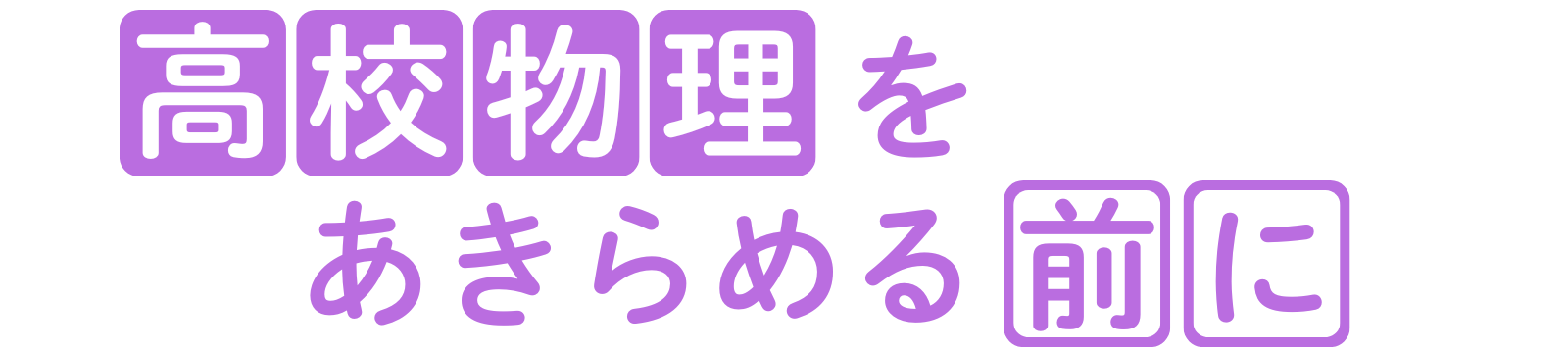

前回学習した開管とちがい,ビンには底があります。 このように,片方の口が開いていて,もう一方が閉じているような管を閉管といいます。

今回は閉管内の気柱の固有振動について考察していきましょう!

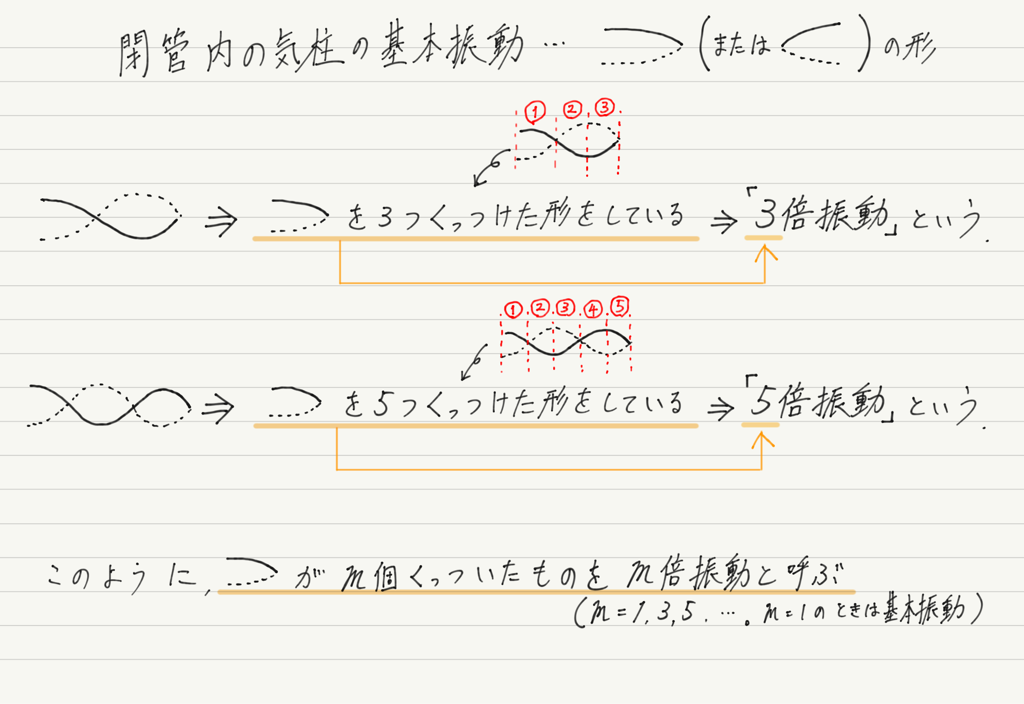

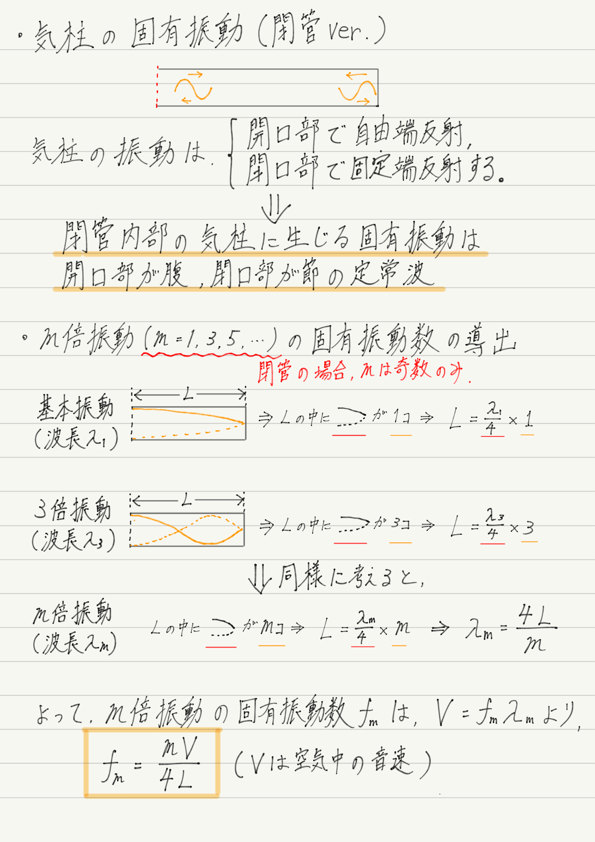

閉管内の固有振動の種類

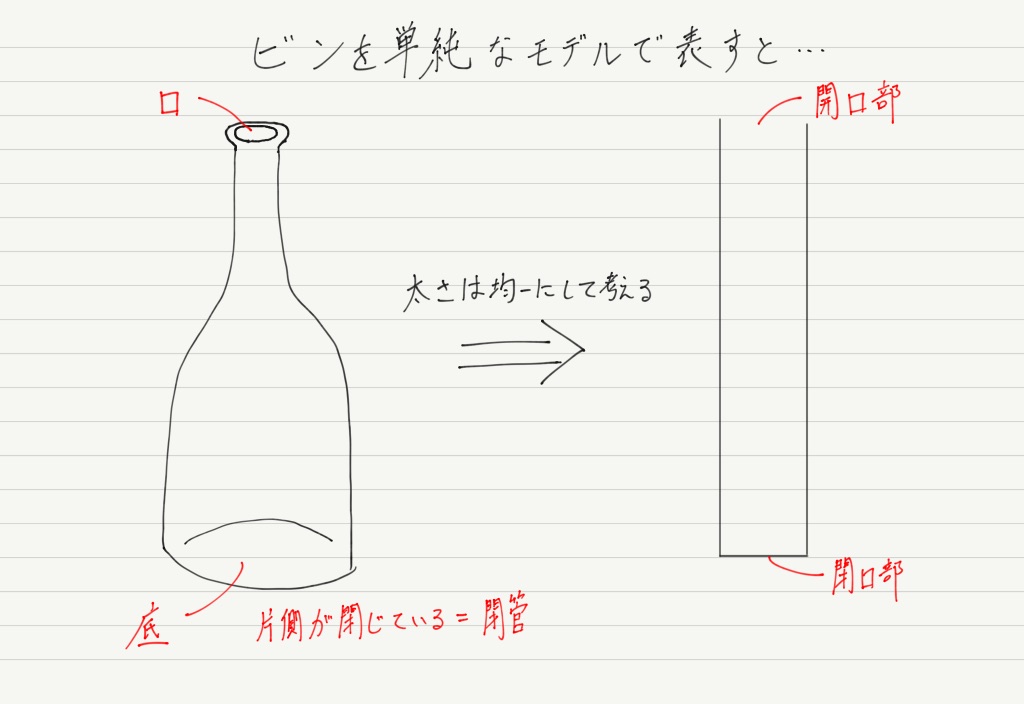

開いた方の口から送り込んだ振動は反対側の閉口部で反射して戻ってくるので,入射波と反射波が重なりあって閉管内には定常波が生じます。

気柱を伝わる振動は開口部では自由端反射でしたが,閉口部では固定端反射であることに注意しましょう。

つまり,閉管内の気柱の固有振動は片方が腹,もう片方が節の定常波です!

両側が節の弦,両側が腹の開管,片側が腹でもう片側が節の閉管。 これで全パターン出揃った格好になりました。

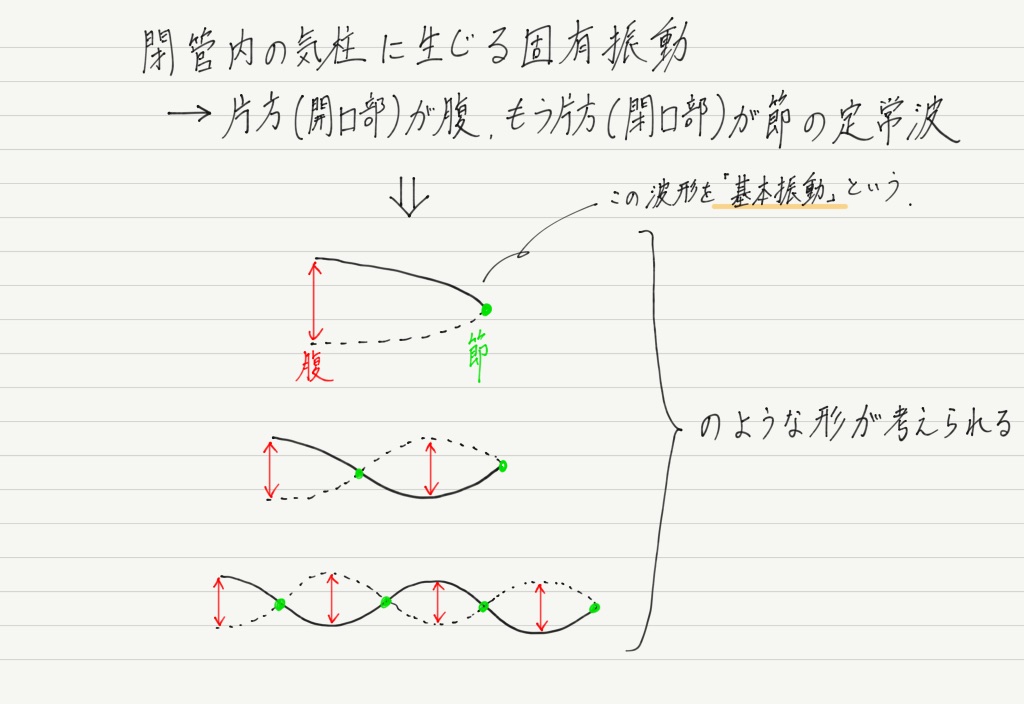

そして閉管の場合もこれまで同様,基本振動をm 個くっつけた形のm 倍振動が存在します。

弦や開管の場合と同じ…と言いたいところですが,よく見てください!

基本振動の次が3倍振動になっています! 2倍振動はどこへ行った??

奇数倍音しか鳴らない理由

消えた2倍振動ですが,消えた理由は簡単。 2倍振動というのは基本振動の形が2個くっついた形の定常波のことでした。

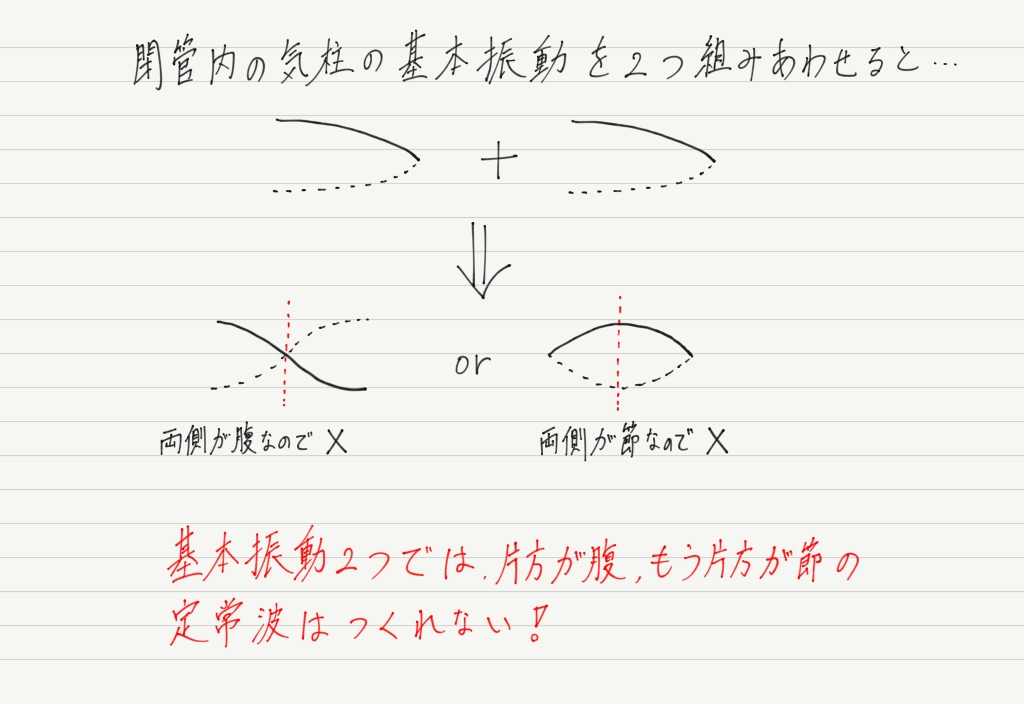

ところが閉管の場合,基本振動2つをどう組み合わせても「片方が腹でもう片方が節」になりません!

同様に,4倍振動や6倍振動も作れず,閉管には奇数倍の振動しか存在できないと結論づけられます。

弦や開管にはなかった性質なので注意してください。

閉管内の固有振動の考察

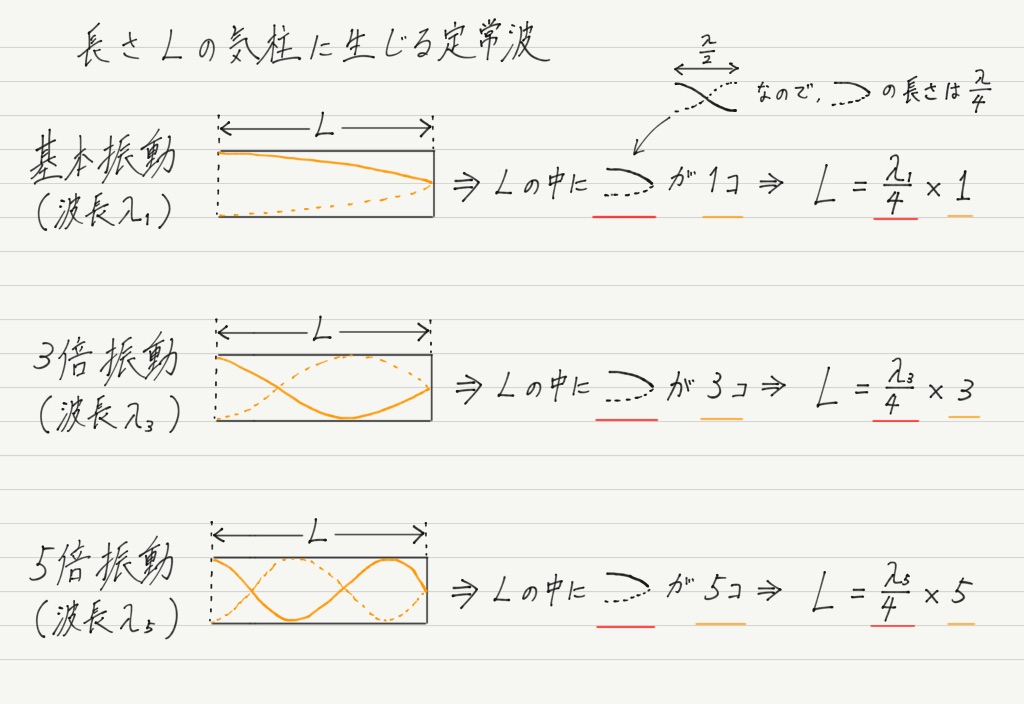

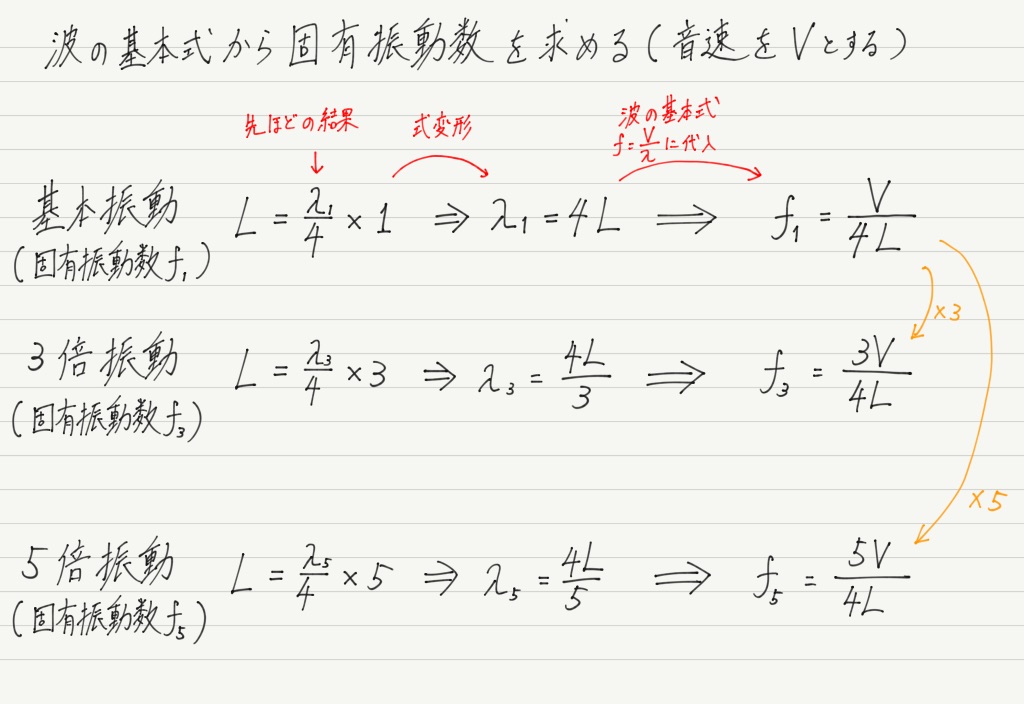

ここから先はまた固有振動数の計算です。

奇数倍振動しかないことと,基本振動の長さが波長の4分の1であること以外は弦や開管の場合とまったく同じです。

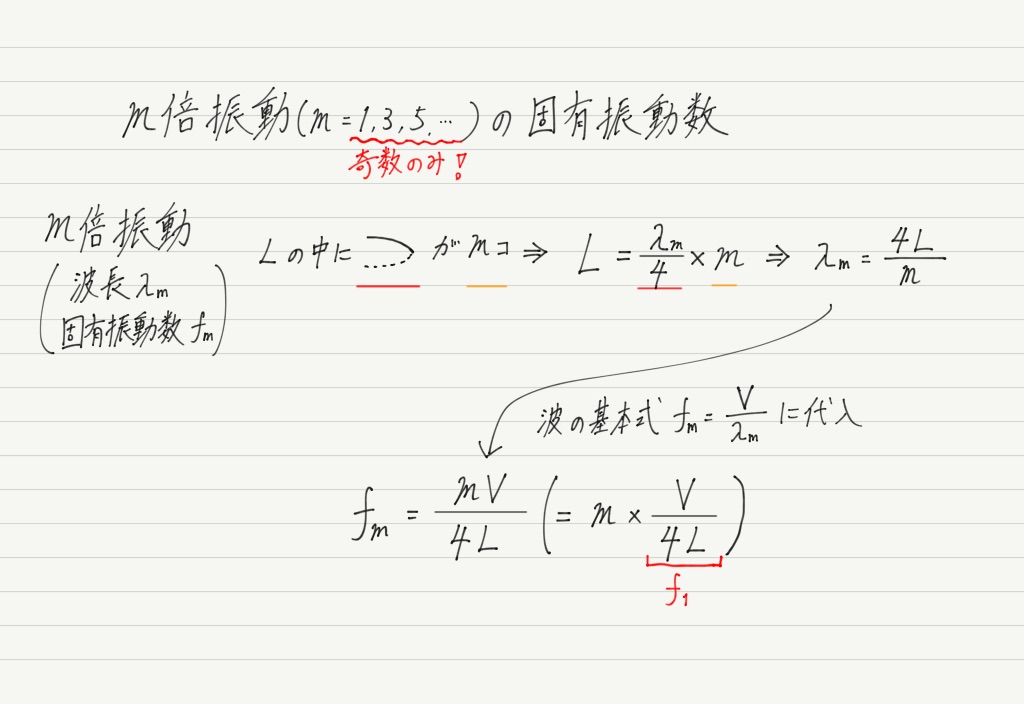

m 倍振動もいってみましょう!

式の形こそ少しずつ違いますが,弦も開管も閉管も固有振動数を求める流れは一緒!ということがわかってもらえたと思います。

今回のまとめノート

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

次回予告

これで物理基礎の波の分野は終了です。 おつかれさまでした。

このあとは基礎じゃない方の物理に突入します。 物理基礎の波の内容が理解できていないと正直かなり厳しいです。

物理基礎の内容を一通り(補講も含めて)復習してから進んでください。