波とは振動が周囲に伝わる現象です。 振動の様子をイメージするのに,これまでロープの例を用いてきましたが,ロープの揺れ方とはまた別の伝わり方をする波もあります。

今回は振動の伝わり方による波の分類を学習しましょう。 分類といっても2種類のみ。

「横波(よこなみ)」と「縦波(たてなみ)」です。

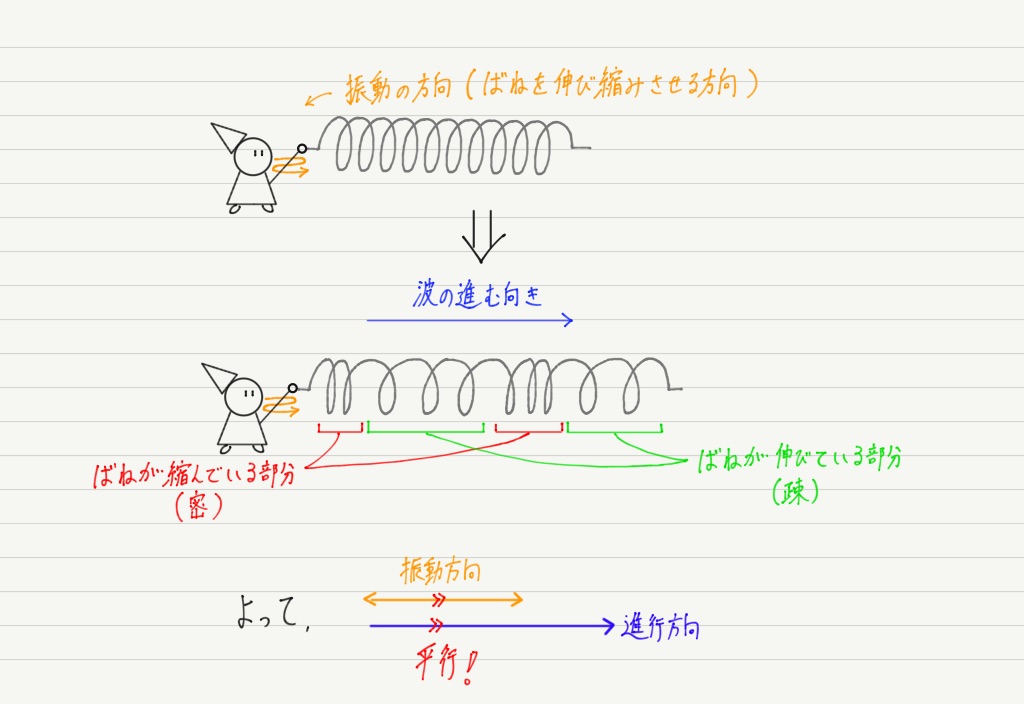

① 横波

まずはイメージしやすい横波から。 これまでやってきた「ロープを伝わる波」は典型的な横波の例です。

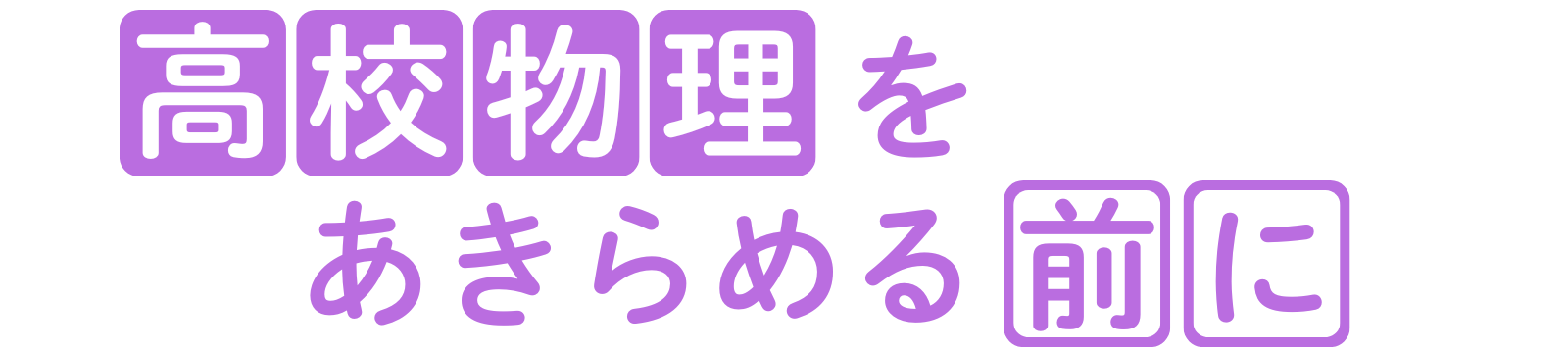

横波とは,媒質の振動方向と波の進行方向が “垂直な” 波のことです。

言葉ではよくわからん,という人はロープをイメージしましょう。 ロープの端を持って上下に振ると,波は自分から離れる方向に進みます。 わかりやすく図で描くと,

たしかにロープを伝わる波は振動方向と進行方向が垂直な関係にあることがわかります。

次に横波の性質。 引き続きロープをイメージしてください。 そして,ロープを途中で切ってしまいます。

当たり前ですが,切ったところから先に振動は伝わりません!!

実は原子の世界でもこれと同じことが言えます。 横波が伝わるには原子が隣どうしくっついている必要があり,液体や気体のように原子がバラバラの状態だと横波は周囲に伝わらないのです。

よって,横波は固体しか伝わらないということになります。

ロープ以外の横波の例としては,光や地震のS波が挙げられます。

② 縦波

次に縦波です。 縦波とは,媒質の振動方向と波の進行方向が “平行な” 波のことです。

ロープというわかりやすい例がある横波とちがって,縦波はイメージしにくいです。

縦波のイメージはばねの振動。 イメージよりも実際に縦波を見てみるほうが早いのですが,コレ↓見覚えありませんか?

階段を勝手に降りていくやつですね笑

家にある人は用意してください(ない人はネットで探せば動画があると思います)。

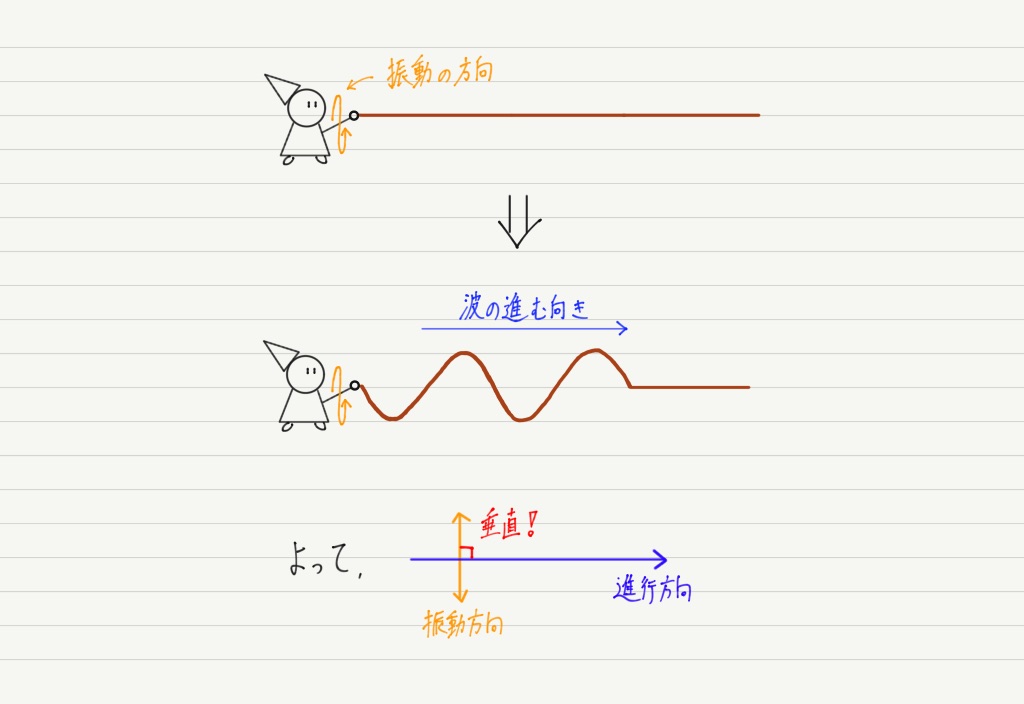

では,縦波をつくってみましょう。 ばねを持って,ばねが伸び縮みする方向に振動させてください。

ポイントを整理しておきます。 ばねを伸び縮みさせる方向に振動させると,弾性力により縮んだ部分は伸びようとし,伸びた部分は縮もうとします。 これを繰り返しながら進んでいくのが縦波。

横波は山と谷が交互に並んで進んでいくのに対し,縦波は「縮んでいる部分(密)」と「伸びている部分(疎)」が交互に並んで進んでいきます。

さて,縦波の伝わり方の本質は,「押されたら元に戻ろうとする性質」です。

ばねが一番わかりやすいのでばねを例に説明しましたが,元に戻ろうとする性質はすべての物質がもっています。 水や空気も例外ではありません。

よって,縦波は固体・液体・気体のすべてを伝わることができることになります。

ちなみに音は縦波の最も身近かつ重要な例。 他には地震のP波などが縦波の例として挙げられます。

今回のまとめノート

横波・縦波に関する注意事項

最後に2点補足します。

まず1点目。「横波ってどこが横なんですか? 縦波はどこが縦なんですか?」とよく質問されますが,この質問は的はずれです!!

「太(ふとし)さんはやせているのに何で太っていう名前なんですか?」っていうぐらい的外れです笑

横波,縦波という名称は外国語を日本語に訳したときにたまたまそう訳されただけに過ぎません。 要するにただの名前なので丸暗記してください。 ちなみに地震の横揺れとか縦揺れも,横波縦波とは無関係です。

そして2点目。 今回横波と縦波という2種類を学びましたが,世の中には「横波でも縦波でもない波」も存在します。 例えば水面に生じる波などがそう。

高校の物理ではこのような波は扱いませんが,そういう波もあるということを頭の片隅に入れておいてもいいでしょう。

かなり長くなってしまいました! 今回はここまでですが,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください!

次回予告

次回は縦波をグラフに表してみましょう。