電気分野最初のテーマは「静電気」。 冬場ドアノブに触れようとしたときに生じる「バチッ!」は思い出すだけでもイヤですよね(^_^;)

世間一般ではこの「バチッ!」を静電気と呼んでいますが,この現象は正確には「静電気による放電」です。 …じゃあ静電気って何よ?

静電気とは一体何か

まず名前に注目してみましょう。

“静” 電気

もちろん電気に音はないので,これは「静かな電気」という意味ではありません。

じゃあ何かというと,この「静」は「静止」の静で,「静止している電気」,略して静電気です。

静止している電気があるなら,動いている電気もあるのか? もちろんあります。 電流です。

ドアノブの場合,電気がドアノブにとどまっている(=静止している),すなわち,ドアノブには静電気がたまっている,ということになります。

なので,冬場の「バチッ!」をなくそうと思ったら,何らかの方法でドアノブにたまった電気を別のところに逃してやればOK!

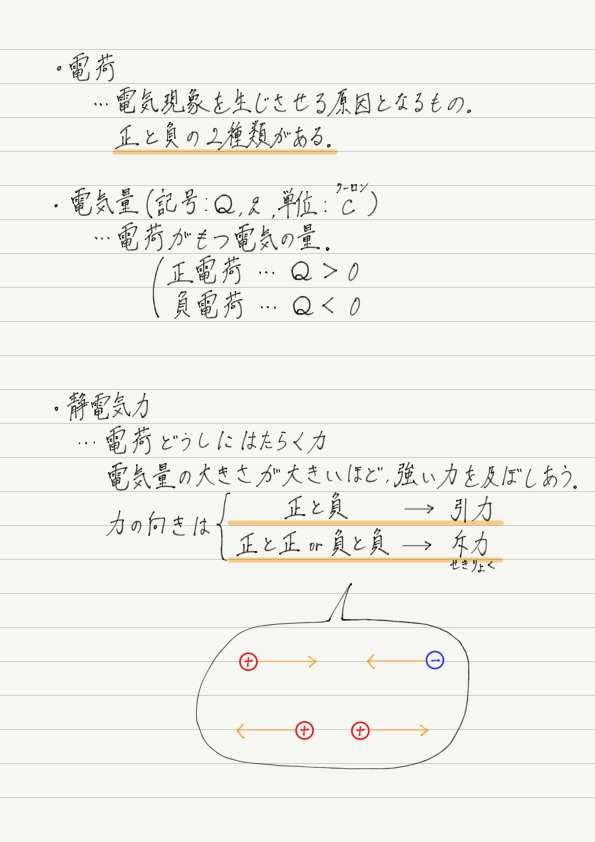

話をもとに戻しましょう。 先ほどから,「ドアノブにたまった “電気”」と表記していますが,放電などの電気現象を生じさせる原因となるものを電荷と呼びます。 これから先,電荷という言葉が頻繁に登場するので慣れておきましょう。

電荷の種類と静電気力

電荷には正の電気をもつ正電荷と,負の電気をもつ負電荷の2種類があること,そして,正電荷と負電荷の間には引き合う力(引力)がはたらき,正電荷どうし,負電荷どうしの間には反発する力(斥力)がはたらくこともすでに学んでいることでしょう。

この電荷の間にはたらく力を静電気力(クーロン力)といいます。

静電気力の大きさは電荷がもつ電気の量(電気量)によって変化し,電気量(の絶対値)が大きいほど大きい力となりますが,「大きい」と言葉で表現されても実際どれぐらいなのか伝わらないので,電気量は数値で表します。 電気量の単位はC(クーロン)です。

今回のまとめノート

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

次回予告

次回は,物体がどのようにして帯電するのかについて見ていきましょう!