以前,運動方程式の立て方の手順を説明しました。

その手順の中でもっとも大切なのは,「物体にはたらく力をすべて書く」というところです。

書き忘れがあったり,存在しない力を書いてしまったりすると,正しい運動方程式は得られません。

ですが,「力を過不足なく書き込む」というのは初学者には案外難しいものです。

今回はそんな人たちに向けて,物体にはたらく力を正しく書くための方法を伝授したいと思います!

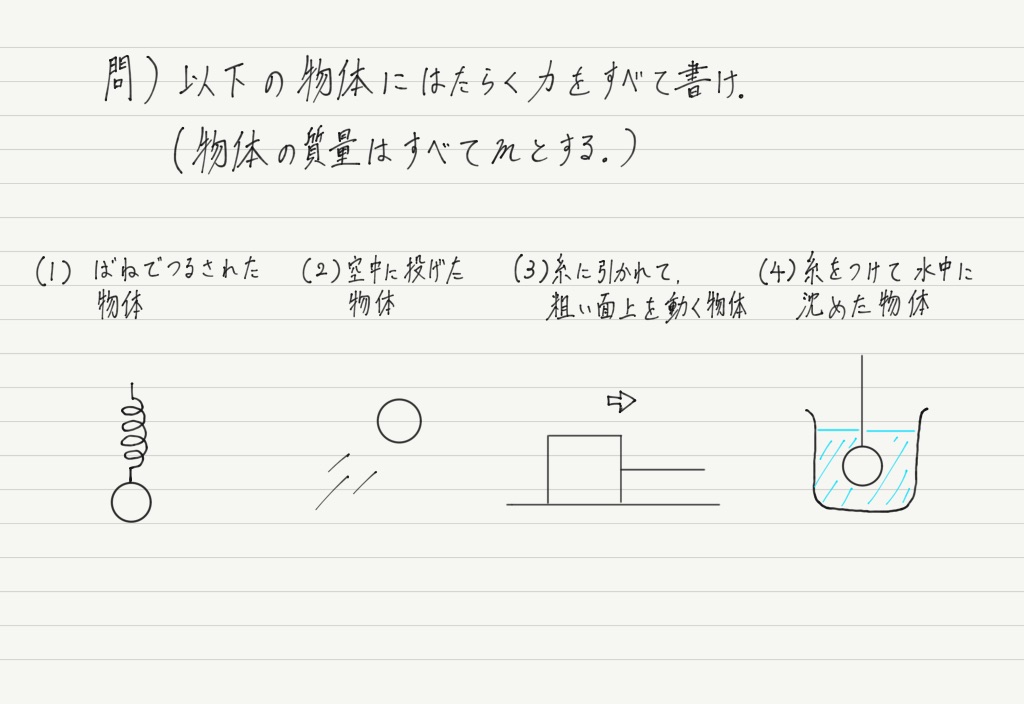

例題

この例題を使いながら説明していきたいと思います。 まず解いてみましょう!

…と言いたいところですが,自己流で書いてみたらなんとなく当たった!というのが一番上達の妨げになるので,今回はそのまま読み進めてください。

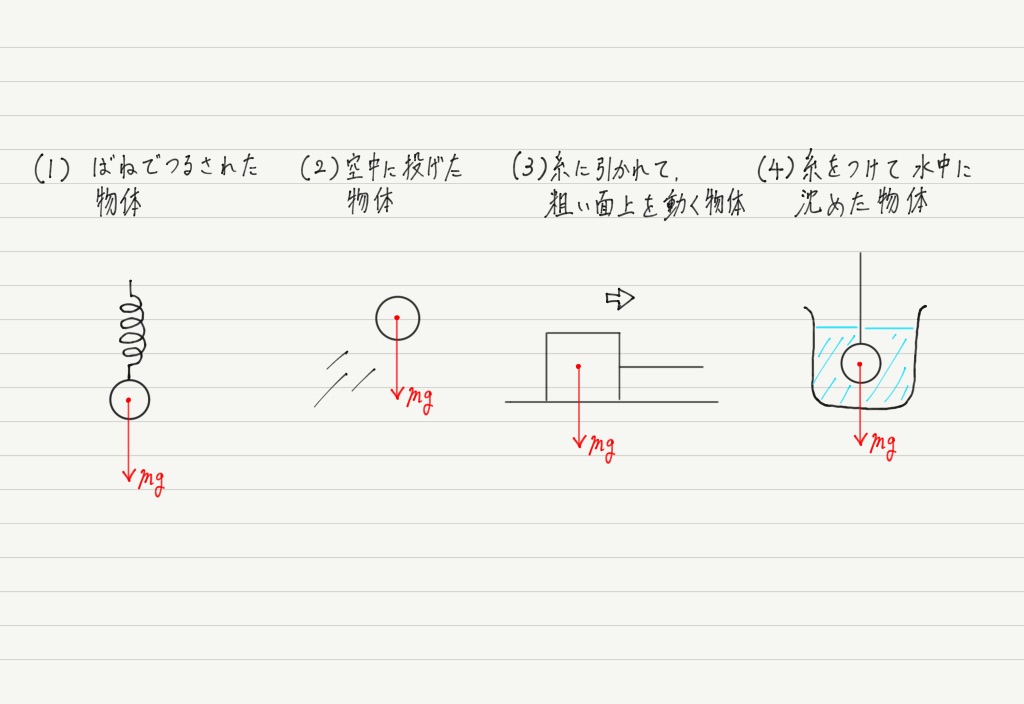

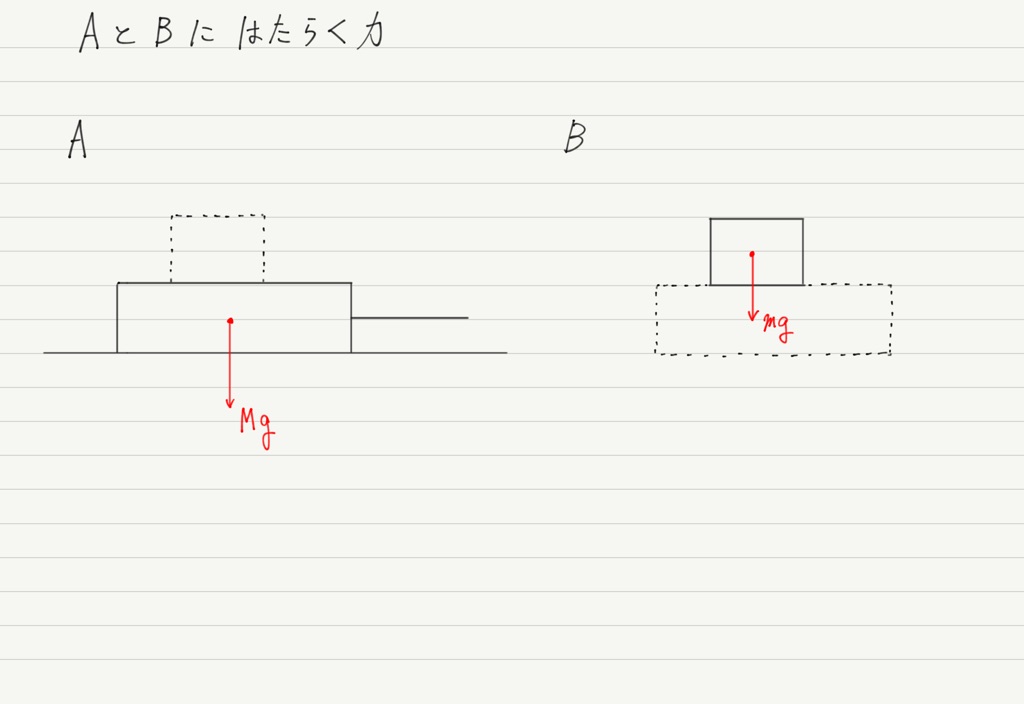

① まずは重力を書き込む

物体にはたらく力を書く問題で,1つも書けずに頭を抱える人がいます。

私に言わせると,どんなに物理が苦手だろうと,力を1つも書けないのはおかしいです!

だって,その物体が地球上にある以上,絶対に重力は受けるんですよ!?

あなたの身の周りで無重量力状態でプカプカ浮かんでいる物体がありますか? ないですよね?

どんな物体でも地球の重力から逃れることはできません。

だから,力を書く問題ではゴチャゴチャ考えずにまずは重力を書き込みましょう。

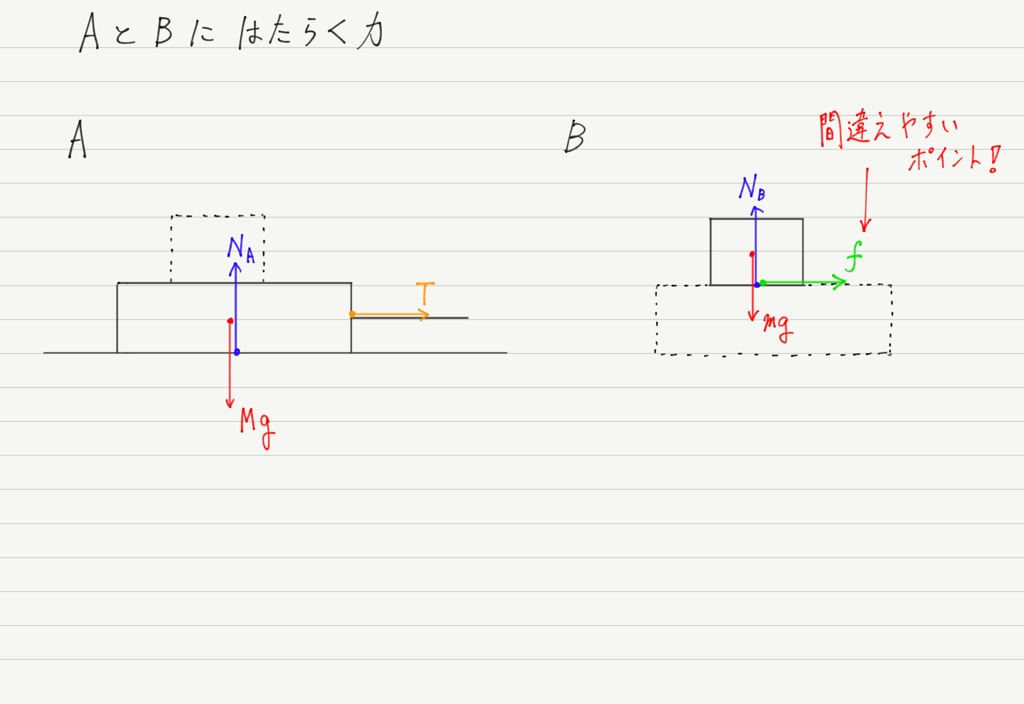

② 物体が他の物体と接触していないかチェック

重力を書き込んだら,次は物体の周辺に注目です。

具体的には,「物体が別のものと接触していないか」をチェックしてください。

物体は接触している物体から必ず力を受けます。

接触しているところからは最低でも1本,力の矢印が書けるのです!!

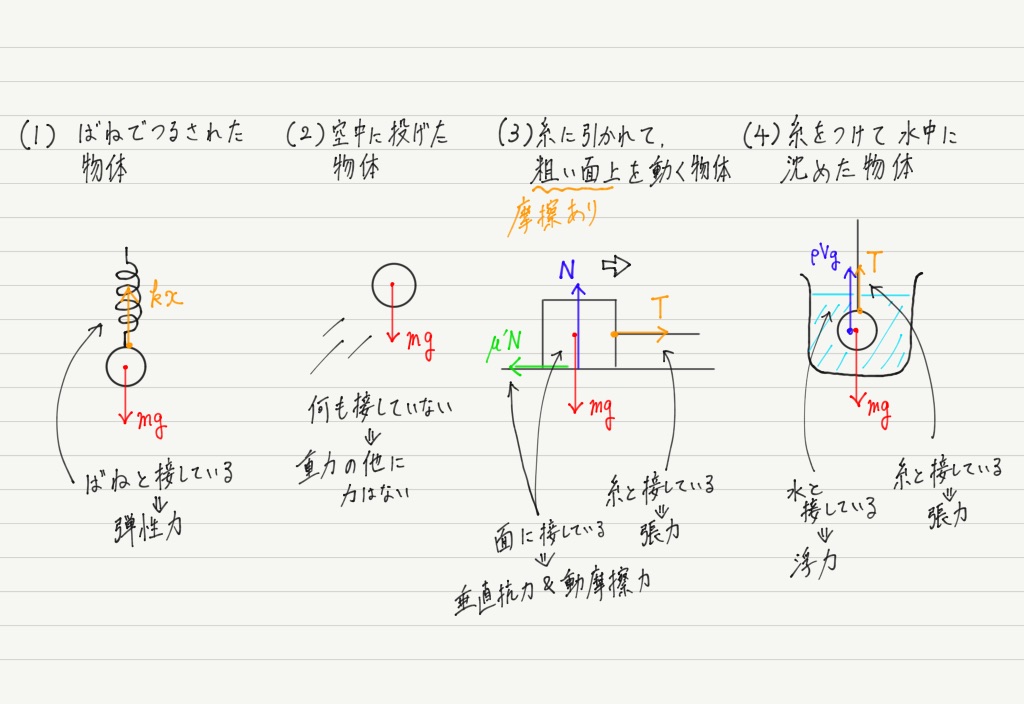

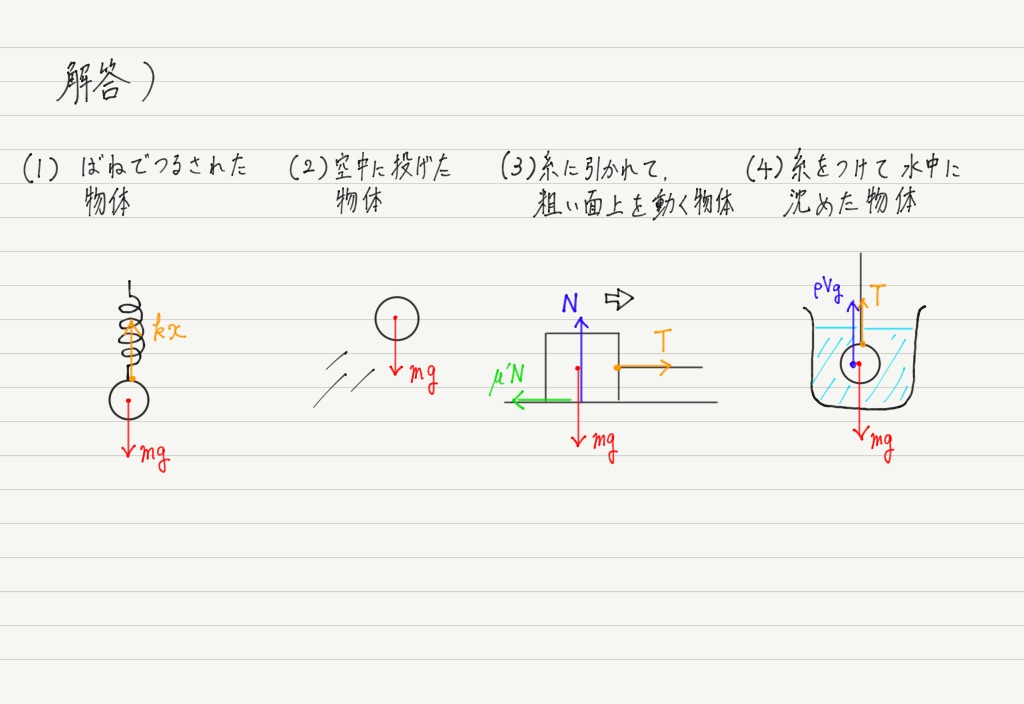

主なものを挙げておくと,

・面に接触 → 垂直抗力,摩擦力

・糸に接触 → 張力(ただし,糸がたるんでいるときは0)

・ばねに接触 → 弾性力(ただし,自然長のときは0)

・液体に接触 → 浮力

(空気の影響を考えるなら空気の浮力と空気抵抗が考えられるが,これらは無視することが多い。)

では,これらをすべて書き込んでいきます。

矢印と一緒に,力の大きさ(kxやTなど)を書き込むのを忘れずに!

③ 自信をもって「これでおしまい」と言えるように

重力と接触した箇所からの力を書き終えたら,それ以外に物体にはたらく力は存在しません。

だからこれでおしまい!

「これでおしまい!」と断言できるまで問題をやり込むことはとても重要。

もうすべて書き終えているのに,「あれ,他にも何か力があるかな?」と探すのは時間の無駄です。

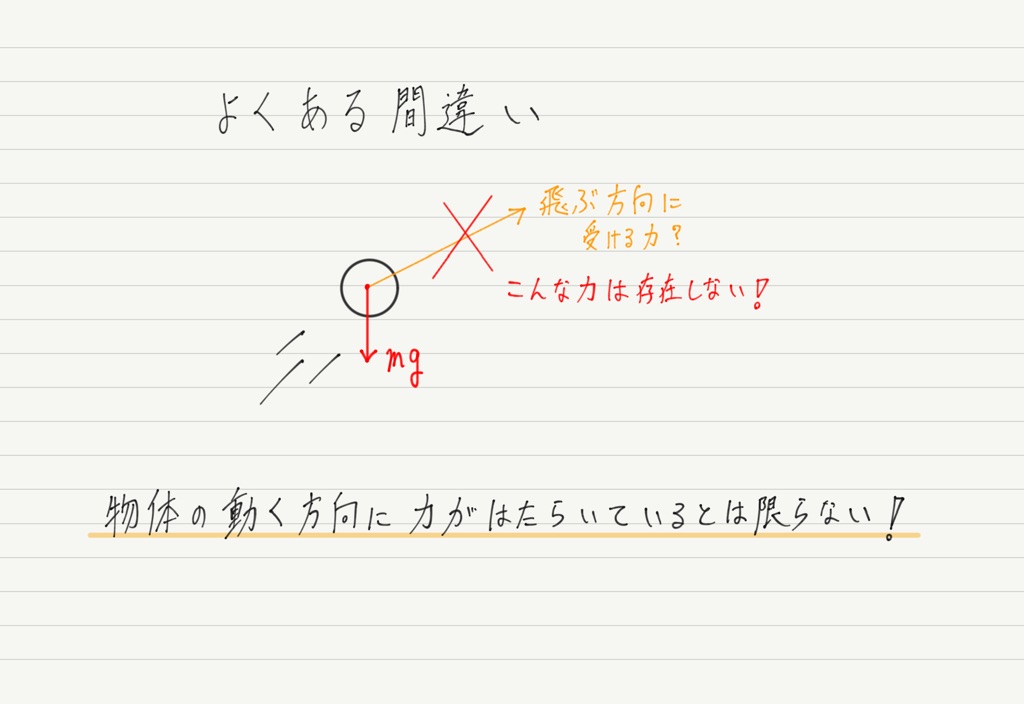

これでおしまい宣言ができない人が特にやってしまいがちな間違いがあります。

それは,「本当にこれだけ?」という不安から,存在しない力を付け加えてしまうこと。

実際,(2)の問題は間違える人が多いです。

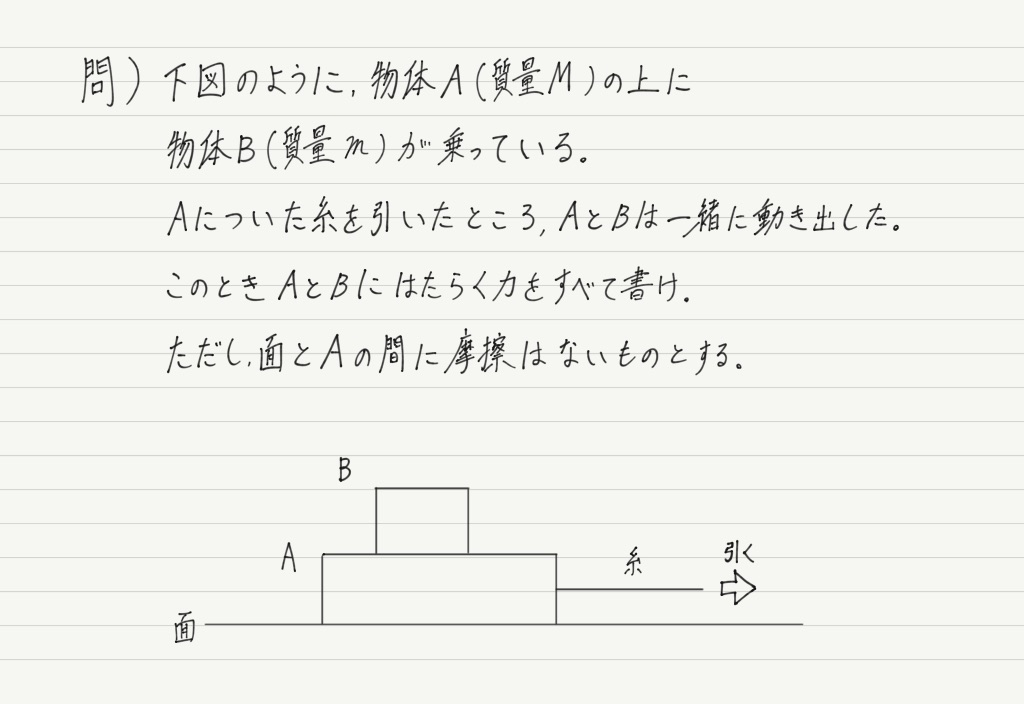

確認問題

では仕上げとして,最後に1問やってみましょう。

この図を自分でノートに写して,自力で力を書き込んでみてください!

では解説。 まずは重力を書き込みます。

次に,接触しているところから受ける力を見つけていきましょう。

図の中に「間違えやすいポイント」と書きましたが,それはズバリ,「摩擦力の存在」です。

問題文には摩擦力があるとは一言も書いていませんが,「AとBが一緒に動いた」という一文から,AとBの間に摩擦力があることが分かります。

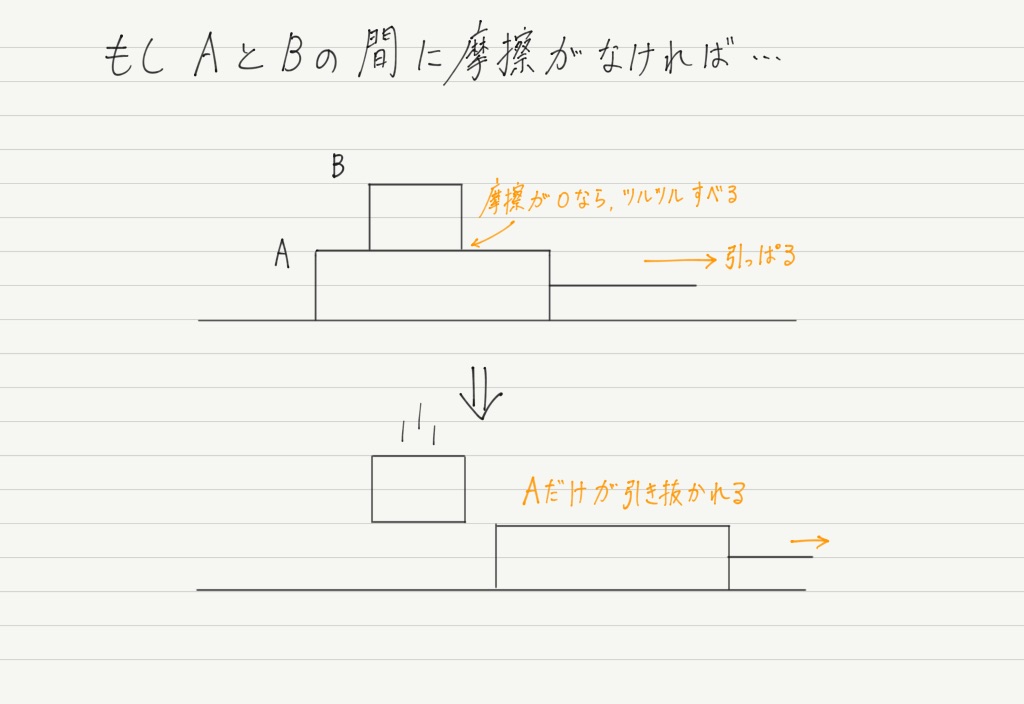

なぜかというと,もし摩擦がなければAだけがだるま落としのように引き抜かれ,Bはそのまま下にストンと落ちてしまうからです。

つまり,静止しているBが右に動き出すためには右向きの力が絶対に必要です。

重力を除けば,力は接している物体からしか受けません。

BはAとしか接していないので,Bを右に動かした力は消去法で摩擦力以外ありえませんね!

以上のことから,「Bには右向きに摩擦力がはたらく」と結論づけられます。

また,AとBが一緒に動くということは,Aから見たらBは静止している,ということですから,

この摩擦力の種類は静止摩擦力ということになります。

(“静止”摩擦力か “動”摩擦力かは「面から見て物体が動いているかどうか」で決まる。)

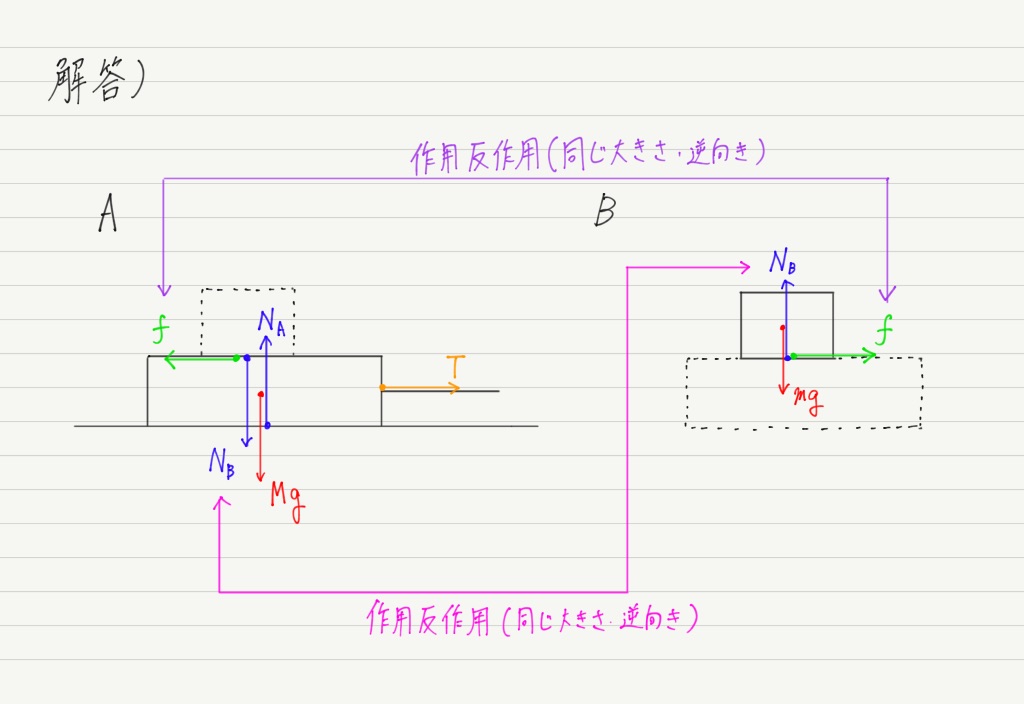

さて,長くなってしまったので,先ほどの図を再掲します。

これでおしまい…でしょうか?

実はまだ書き忘れている力が2つあります! 何か分かりますか?

作用反作用を忘れない

最終的な答えを得るためのヒント,それは「作用反作用の法則」です。

上の図ではまだ反作用を書いていません! それを付け加えて,今度こそ完成です。

反作用は書き忘れる人が多いので,最後に必ず確認するクセをつけましょう。

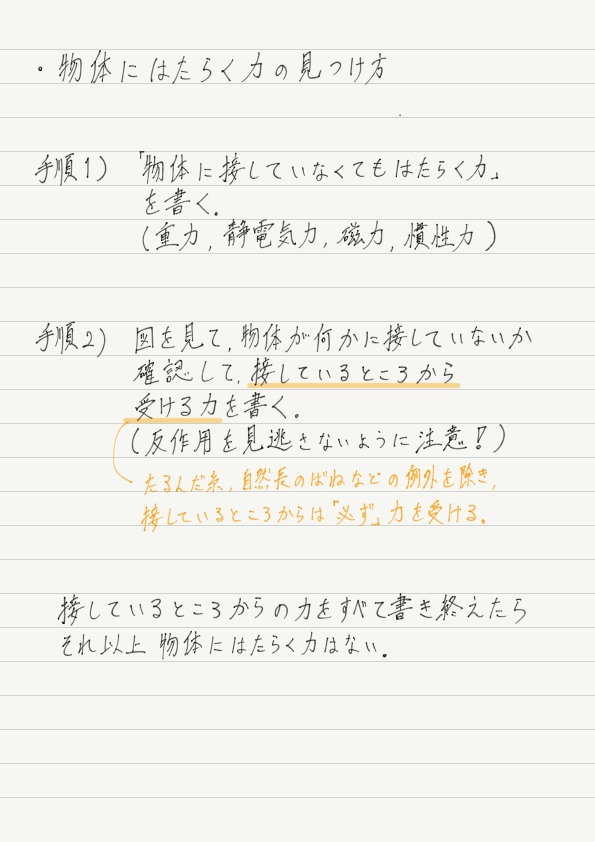

今回のまとめノート

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

今回の話はあくまで運動方程式を立てるための準備にすぎません。

力が書けるようになったからといって安心せず,その先にある計算もマスターしてくださいね!!