ここから先は熱の分野について学んでいきましょう。熱力学とも呼ばれることが多い分野ですが,正直そこまで力学を駆使することもないので,ここでは単純に「熱」と呼ぶことにします。

今回はこの分野でよく出てくる,温度と熱という用語を解説しますが,この2つの用語,日常ではほとんど同じ意味で使われます。 たとえば,風邪をひいて体温が高い状態を我々は「熱がある」と表現します。

しかし! 温度と熱は本来異なる用語です! それぞれ意味を確認していきましょう。

温度とは何か

物体に触れたときに感じる,熱さや冷たさの度合いを数値で表したものが温度です。

…って,そんなことは知ってますよね。

ではそこからもう一歩踏み込みましょう。 我々が感じる「熱い」や「冷たい」の正体って一体何なのでしょうか?

この問いに答えるには,ミクロの世界に足を踏み入れなければなりません。 実は温度の正体は原子や分子の運動なのです!

物質を構成する原子・分子は絶えず動いています。

気体の分子はあちこち飛んでいるし,液体は気体ほどではないけれどある程度自由に動きまわります。

一方,固体の原子は位置が固定されているので一見動けないように見えます。

確かに,気体や液体のように自由に動きまわることはできませんが,だからといって完全に静止しているわけではなく,その場で振動していることが知られています。

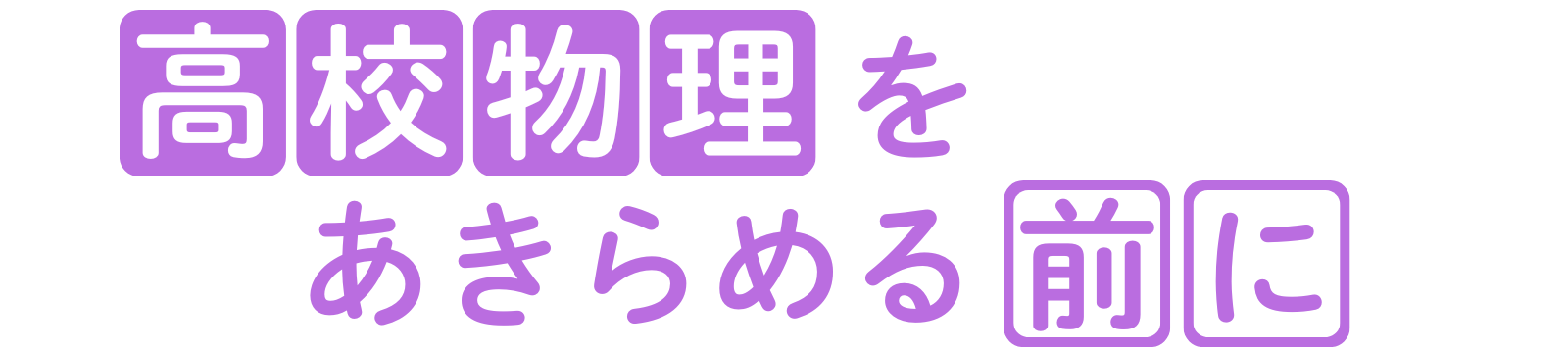

このような原子・分子の動きを熱運動といい,熱運動の激しさを表す量が温度です。

気温を例に挙げると,

空気の分子が激しく飛び回っている日 → 暑い日

空気の分子がゆっくりと飛んでいる日 → 寒い日

という感じですね。

目に見えない原子や分子の動きが,熱い・冷たいとして感じられるというのは何だか不思議な気がしませんか?

熱とは何か

突然ですが,水に氷を入れたところを想像してください。 水と氷はどうなりますか?

聞くまでもなく,「氷は溶けて,水は冷たくなる」に決まっています。 このとき何が起きているのかを考えてみましょう。

温度は原子・分子の熱運動の激しさのことだったので,今の場合,

水→温度が高い→熱運動が活発→分子の運動エネルギーが大きい

氷→温度が低い→熱運動が活発でない→分子の運動エネルギーが小さい

ということになります。

水に氷を入れると,氷の温度は高くなって溶ける一方,水の温度は低くなるので,水がもともと持っていた運動エネルギーが氷に移動したと考えられます。

このように高温の物体と低温の物体があると,運動エネルギーは高温の物体から低温の物体へと移動します。 このとき,移動したエネルギーのことを熱(熱エネルギー)といい,移動した熱の量を熱量といいます。

熱量の単位はもちろんエネルギーと同じJ(ジュール)です。

今回のまとめノート

冒頭の話に戻ると「風邪をひいて熱がある」という日本語は,物理学的には正しくないですね!

(熱はある/なしではなく,移動するもの!)

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

次回予告

次回は温度についてさらに詳しく見ていきます!