今回の補講では,力のところでやり残した部分を拾っていきます!

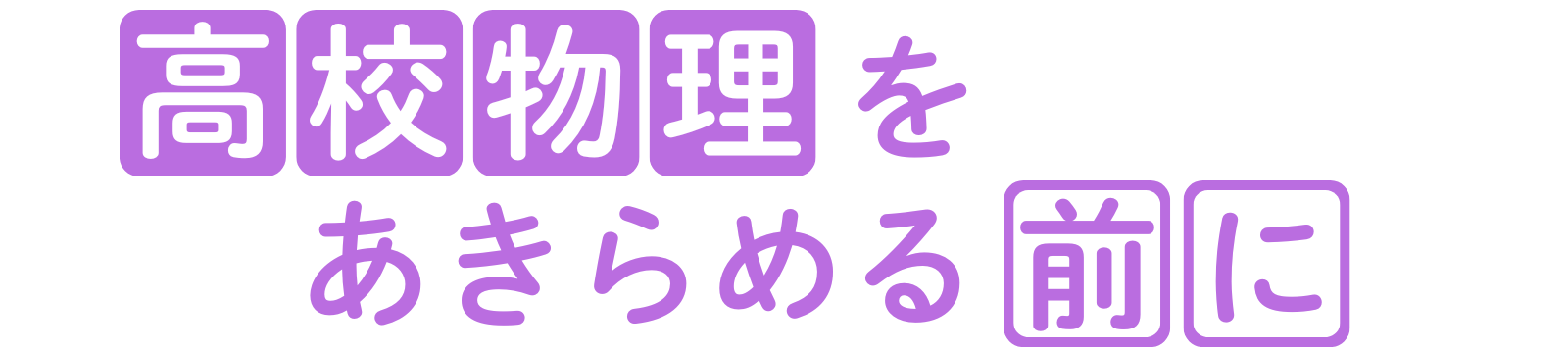

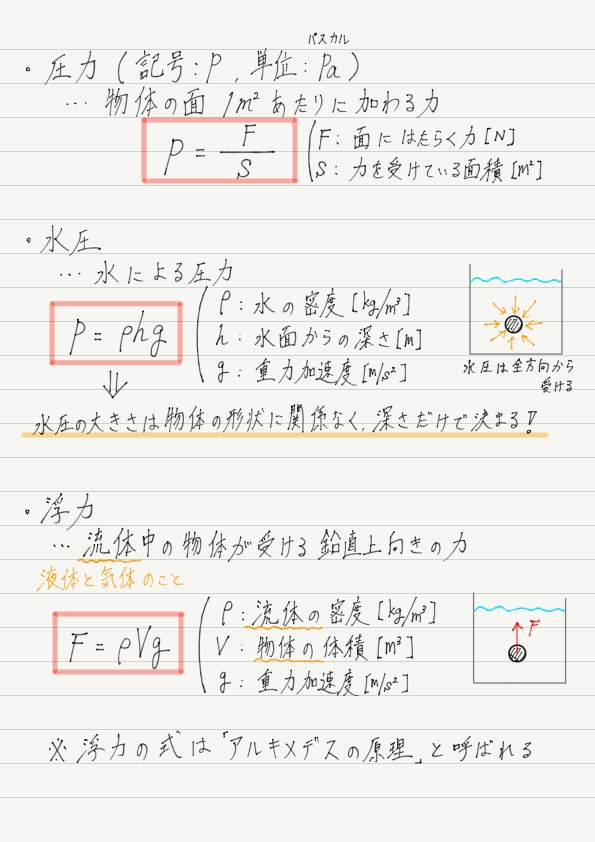

① 圧力

力学の本編ではいろいろな力について学びました。 重力,弾性力,摩擦力,etc…

力はすべて「◯力」という名称になっています。 漢字だけ見ると圧力もこの仲間に加わりそうですが,それは大間違い!

圧力は力ではありません!! 圧力は圧力です。

重力や垂直抗力などの他の力と同じ時期に習うと,「圧力=力」と勘違いする人が出る恐れがあるため,あえて補講に回しました。

さて,力の大きさが同じでも,その感じ方が異なる場合があります。

たとえば画鋲(がびょう)に触れたとき,平たい側に触るよりも針先側を触った方が痛いですよね?

この感じ方のちがいは圧力がちがうことが原因。

指で画鋲の針先に触れると,指にかかる力がすべて針先の一点に集中してしまうため,痛く感じるのです。

このことから,圧力は面積と大きく関係しているといえますね!

圧力が力ではないということは,単位がN(ニュートン)じゃないことからも明らかです。

② 水圧

圧力は気体関連のところでよく使いますが,それは熱の分野におまかせするとして,ここでは水中で受ける圧力について学びましょう。

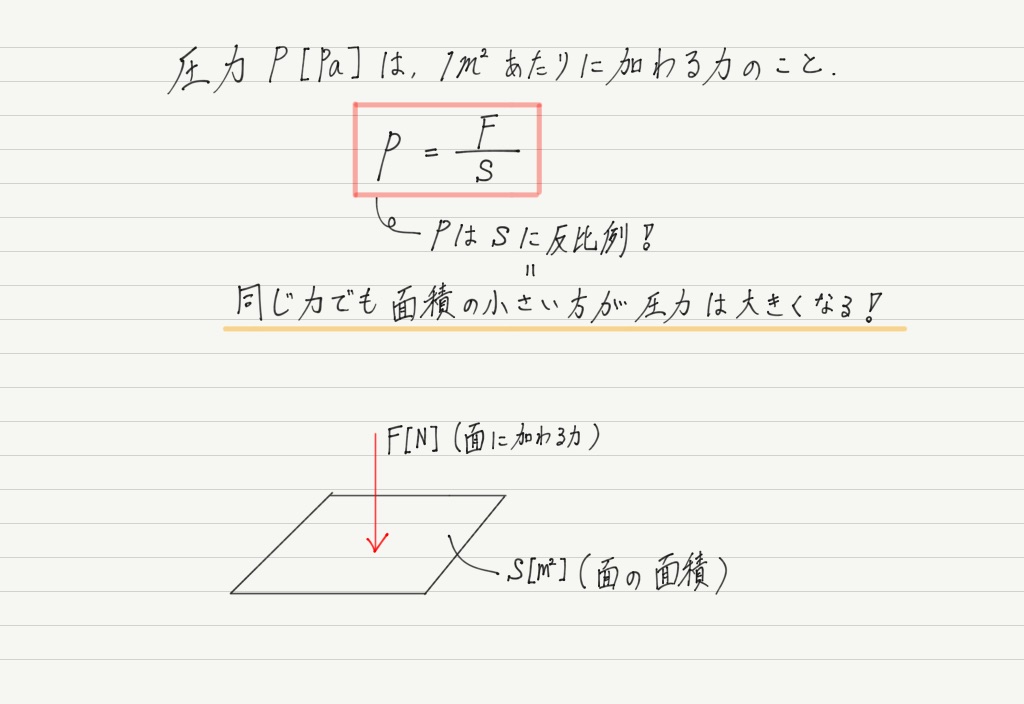

水圧とは簡単に言えば,物体の上にのしかかる水の重さによる圧力です。 水面から深さhのところにある物体が受ける水圧を求めてみましょう。

面積Sは約分されて消えるので,水圧は面積に無関係で,深さだけで決まるということがわかります。

ちなみに上の計算の中に密度が登場していますが,密度とは1m3あたりの質量のこと。

つまり,密度 × 体積で質量が求められます!

密度の計算に苦手意識をもっている人がいますが,たったこれだけのことなのでちゃんと扱えるようになりましょう。

(密度を表す文字は ρ(ロー)というギリシャ文字。アルファベットのpと似ているので気をつけること。)

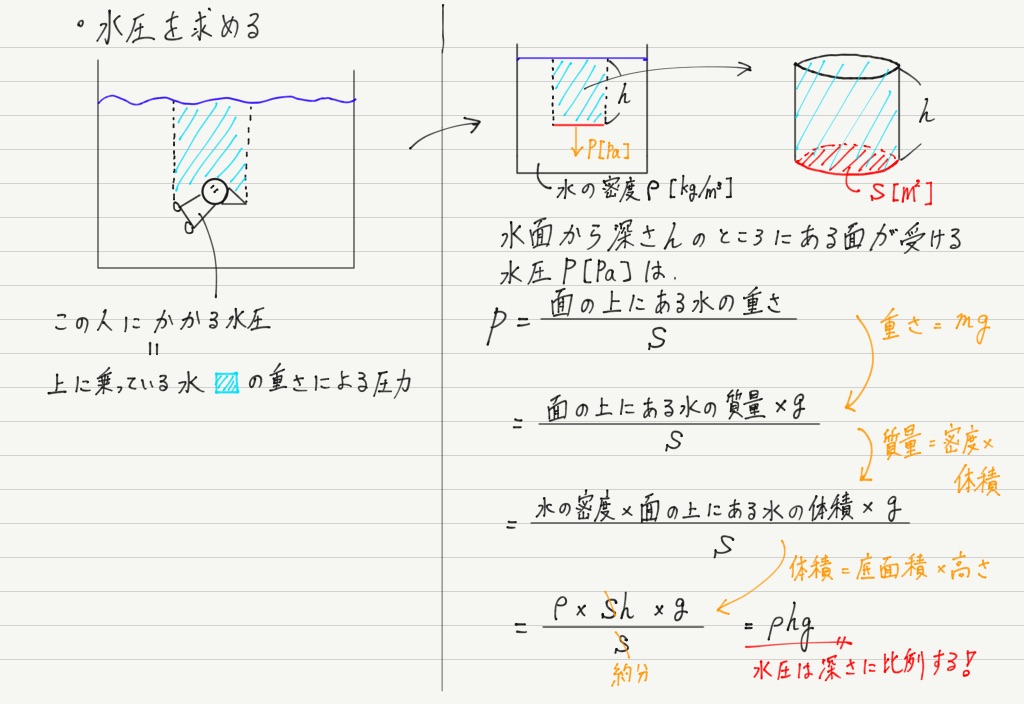

ここで1つ注意点。 上の図だと水圧は下向きにかかっているように見えますが,実際には全方向からかかります。

③ 浮力

水圧をやった流れで,そのまま浮力についてもやってしまいましょう!

圧力とちがって,浮力は正真正銘,力の一種です。

浮力という力はみなさんご存知かと思います。 そう,プールに潜ったときに浮き上がろうとする力ですね!

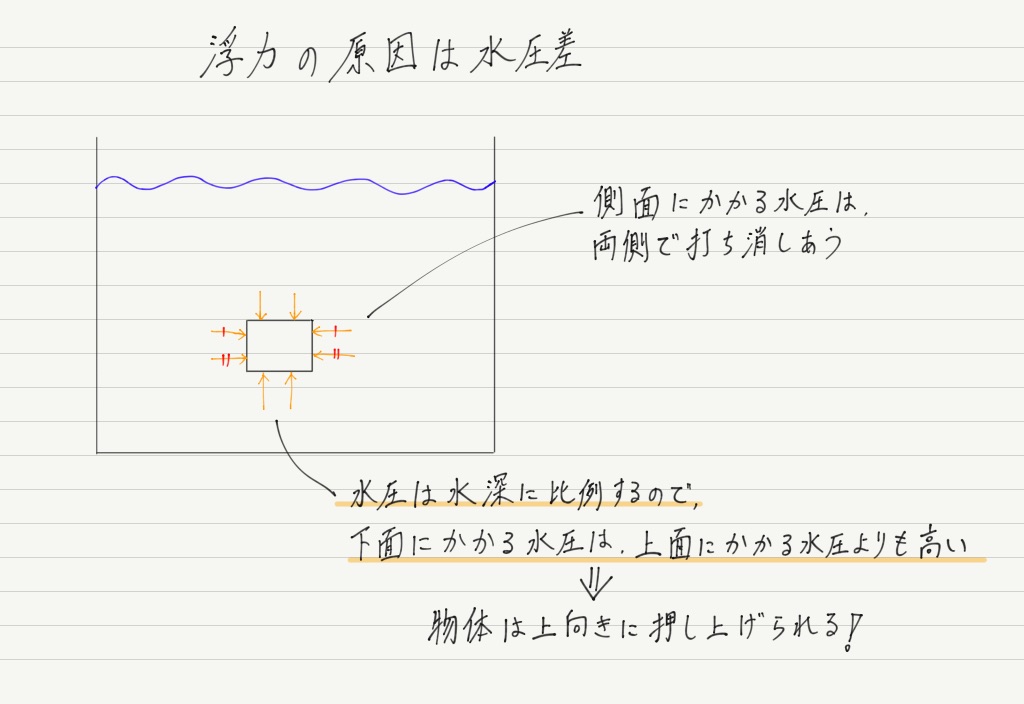

浮力が生じる理由は,深さによる水圧の差にあります。

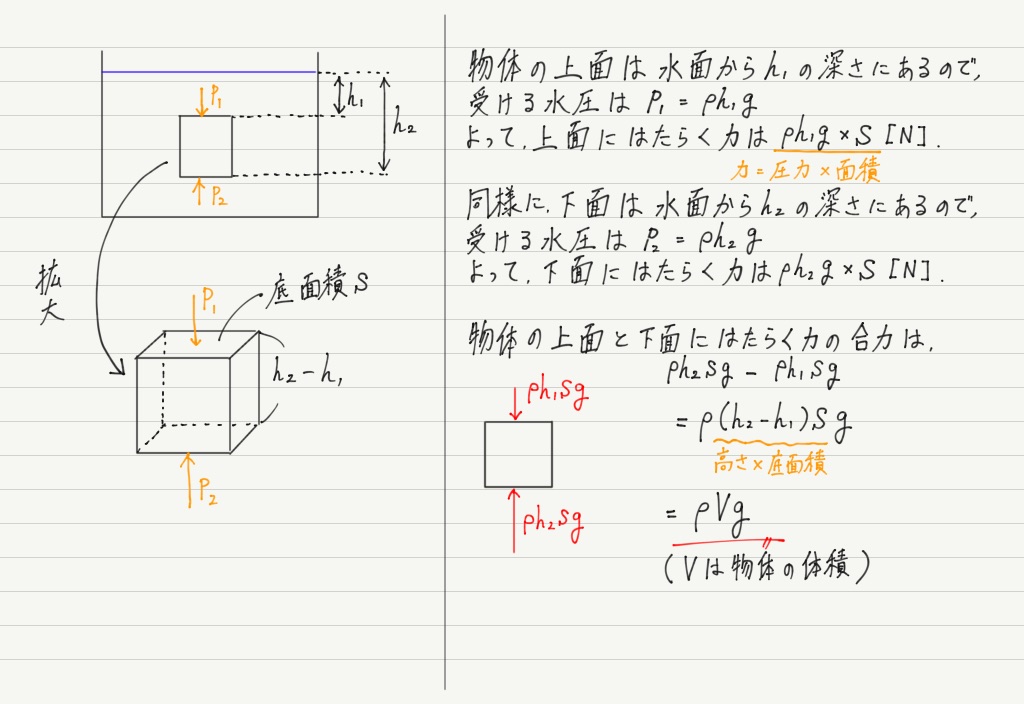

浮力が生じる原理がわかったので,先ほど習った水圧の式を利用して,浮力の大きさを求めてみましょう!

このように,浮力の大きさは,液体の密度 × 物体の体積 × 重力加速度で求められます。

(“液体” と “物体” を取り違えないように!)

この式はアルキメデスの原理と呼ばれています。

余談ですが,浮力は液体の中にある物体だけでなく,気体の中にある物体にもはたらきます。

たとえば,我々は空気という気体の中で生活しているので,我々の身体には実は空気による浮力が常にはたらいているのです!

ただし,重力の大きさに比べて空気の浮力は小さいため,我々がその影響を受けることはありません。

(ヘリウム風船のように,非常に軽い物体は重力も小さいので浮力の影響を受ける。)

なので,特別軽い物体を除いて,物体にはたらく力を書くときは,空気から受ける浮力は省略するのが普通です。 液体中の浮力は無視できないので書き忘れないよう注意してください!

今回のまとめノート

これで物理基礎に登場する力はすべて終了です!!

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしましょう。